FXのしくみと魅力をご紹介FXを始める方へ

どうすれば利益が出るの?

ここまで読み進んで、思ったように利益が上がらなかったという方もいるかもしれません。FXは常にリスクを伴う投資です。もちろん、株式投資や、投資信託のような金融商品も同様にリスクはあります。

では、どうやってリスクを回避し、より確かに利益を伸ばせるのでしょうか?ここからは、利益を伸ばす方法について詳しく説明していきたいと思います。

相場が動く背景をのぞいてみましょう

為替相場も株や日用品と同じように人気があれば値段が上がり、人気が無くなれば値段は下がる、需要と供給のバランスで決まります。

では外国為替相場の場合、何をもって人気があったり無かったりするのでしょうか?そもそもFXは「誰が」「どんな目的で」取引をしているのか?そこにヒントがありそうです。

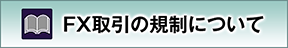

大きくわけると外国為替市場には、2つのグループが存在しています。「実需」と「投機筋」や「資本筋」と呼ばれるグループです。

実需は商社やメーカーなどによる代金の支払いや請求のための取引です。そして投機筋は証券会社や銀行など、そして資本筋は保険や年金運用などで、この2つは純粋に利益を得るためだけの取引を行っています。

投機筋は比較的短期的な取引が多いのが特徴です。それに対して年金基金や保険は比較的長期間に渡って運用することが多いので相場の大きな流れを作ると考えていいでしょう。

またヘッジファンド(※)と呼ばれる投機筋のトレーダーは短期間で売買を繰り返すので短期的な相場の動きは彼らが作っているとも言われています。しかしながら、為替相場で動いているお金はとてつもなく大きいのでだれかが相場をコントロールしようとして思い通りにコントロールできるようなものではありません。もっとも主要国通貨ではなく、途上国の通貨のように流通量が少ない場合はその限りではありません。

ヘッジファンドとは株式、債券、金融先物、商品先物、金融派生商品などに投資をする投資信託の一種。ヘッジ(hedge)とは回避するという意味で、相場の「リスクを回避する」に由来。

1日7.5兆ドルの巨大市場

とてつもなく大きなお金とは実際どのくらいでしょうか?国際決済銀行の2022年10月発表では、1日当たり平均7兆5000億ドルの取引があります。1ドル=130円換算では、1日あたり975兆円の取引です。

これに対して日本の株の累計売買代金を見てみると、2018年度東証1部(立会内取引、概算)で「1年間641兆8436億円」でした。この2つの数字を比べれば、外国為替市場がいかに大きいかがわかると思います。

するとどんなことが起こるかと言えば、株式市場では株の銘柄によっては、少しの売買でも株価を大きく動いてしまうことがあります。ところが外国為替市場ではよほど大きな売買をしたとしても、割合は小さくなるのでレートの動きは微々たるモノといっていいでしょう。

従って、FXでは株のように企業の業績や新製品の売れ行きのような情報を見て売買するよりも、相場の大きな流れ(トレンド)に乗って利益を出すことが基本的なトレードスタイルになるのです。もちろんそのトレンドは需要と供給のバランスによって形成されます。では、次にその需給バランスがどう形成されるのか、さらに詳しく見てみましょう。

相場を予想するための2つの分析テクニック

為替相場で需給のバランスを決める要因の一つは、経済や政治の基礎的要因ですが、これに重点をおいて相場を分析するのが、「ファンダメンタルズ分析」と言います。

そしてもう一つが「過去の相場の値動き」からある法則を見出して今後の相場を予想する方法です。これを「テクニカル分析」と言います。

このテクニカル分析には数え切れないほどの種類がありますが、よく使われる「テクニカルチャート」は約10種類ぐらいで、多くのトレーダーが同じチャートのサインを見て売買することが多いので、相場も必然的にそれらのチャートのサインに沿ったような動きをすることが多くなるというわけです。

テクニカルチャートには、相場のトレンドや勢いを見る「トレンド系」と、相場が売られ過ぎなのか、買われ過ぎなのかを見る「オシレーター系」があります。それぞれのカテゴリーから、特に人気のあるテクニカルチャートの使い方をいくつかご紹介しましょう。

先ずはファンダメンタルズ分析から見ていきます。

相場の分析方法一覧

| ファンダメンタルズ分析 |

|---|

|

経済の基礎的条件を分析

政治的要因

|

| テクニカル分析 |

|

過去の相場の動きから法則を読み取り今後の相場の動きを予想する トレンド系

オシレーター系

フォーメーション

チャート分析

|

相場を動かす要人発言の威力

外国為替相場は、利上げか利下げによって大きく買われたり、売られたりする場合もあります。最近ではアメリカが2016年12月から段階的に利上げを実施してきましたが、2018年末ごろになると利下げへと舵を切り始めました。相場の世界には「噂で買って事実で売れ」とという言葉があります。

これは「金利は下がるだろう」という発言や憶測がマーケット全体に広がると、実際に金利が下がる前の段階でも、「見込み」によって売買されます。そして現実に利下げが実施された時(または利上げが実施された時)にはすでに「折り込み済み」と判断され、マーケットは何も反応しないという現象です。このことがよく分かるのが次の米ドル円のチャートです。

米ドルは現在でも基軸通貨とされ取引量も多く影響力の大きな通貨なので、事前予測も「いつ、何割の確率で、何%利下げされる」などと、細かな予想まで出されています。またFRB(米連邦準備理事会)議長の発言は影響力が大きく、時に相場を大きく動かします。

下の図は2019年7月10日のドル円相場の15分足チャートです。これはパウエルFRB議長の議会証言により、ドルが大幅に売られた場面です。日本時間21:30の高値108.94円から15分で108.52円まで売られ、一旦は半値ほど戻した後再び売られ、翌11日の12:15には107.85円を付けて、ようやく反転しました。この発言による最大変動幅は1.09円ということになります。

経済ニュースは何をチェックすればいいの?

FRB議長の議会証言のような大きなイベントは事前に発表日時が知らされています。しかしそれがどのくらい重要で、その内容をどう解釈したら良いのかが理解できるようになるまでには、ある程度経験が必要になります。かといって新聞やネットで情報を隅々までチェックするのは大変な作業です。 そこで役立つのが「マーケット情報」です。

外為オンラインではFRB議長の議会証言のような「重要イベントの発表日時」や「経済指標の発表スケジュール」は元より、為替の専門家のレポートも無料で読むことができます。中でもシニア・アナリスト佐藤正和の「今日のアナリストレポート」は昨日の振り返りと今日注意すべき点が簡潔に分かりやすくまとまっているので、売買判断をする上でとても参考になります。読み続けることで、ファンダメンタルズ分析の力もついてくるはずです。

実際にパウエルFRB議長の議会証言の翌日の「今日のアナリストレポート」(佐藤正和)を一部ですが、見てみましょう。

マーケット情報

レポートより一部抜粋

〜注目された半期に一度のパウエル議長の議会証言では、米中通商協議の再開や、力強い6月の雇用統計を受けても米景気に対する見方は変わらず、議長は利下げを示唆しました。議長は、「貿易問題での緊張を巡る不確実性と、世界経済の強さに対する懸念が引き続き重しとなっている」と分析し、当局の見通しは変わらなかったと証言しました。

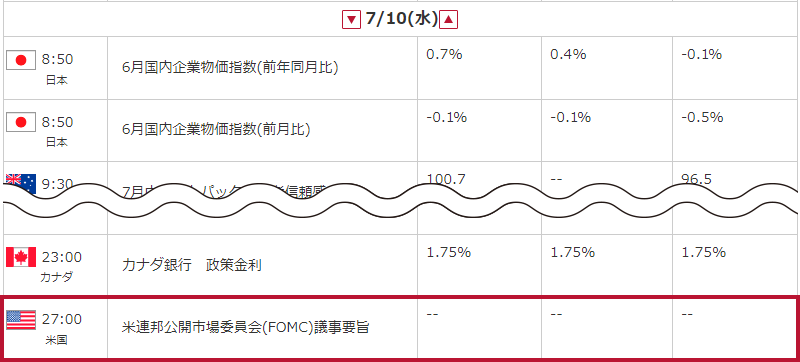

マーケットカレンダー

主要国の指標発表や重要イベントが発表時間など供に告知されますので、事前に準備することができます。7月10日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨の発表直後より相場が大きく動いたときの事前スケジュール告知です。

![365FX[くりっく365]](/img/tab_365_off.png)

![お客様サポート電話番号:0120-465-104[携帯電話・PHSからも利用可]【受付時間】午前9:00〜午後5:00(土日・年末年始を除く)](/common/img/telinfo.png)